LED Lampen in der richtigen Helligkeit finden

Wenn Sie eine neue Lampe oder neue Leuchtmittel kaufen und dabei auf die moderne LED-Technik zurückgreifen möchten, stellt sich häufig die Frage nach der richtigen Lichtstärke und Helligkeit. In diesem Ratgeber zeigen wir Ihnen, wie Sie die optimal passende Lösung finden und an welchen Werten und Formeln Sie sich beim Kauf orientieren können. Wir klären auf über die Beleuchtungsstärke, die Lichtausbeute und den Lichtstrom und geben Ihnen passende Tabellen an die Hand.

Die Helligkeit von LED

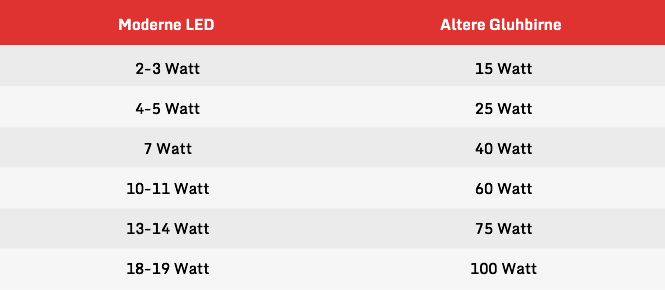

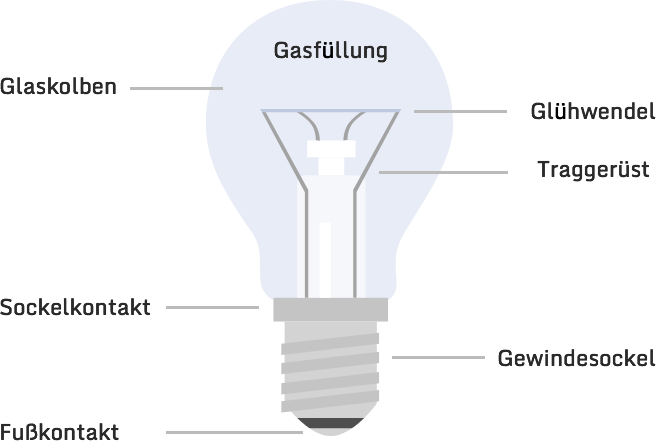

Die meisten Menschen verbinden die Helligkeit eines Leuchtmittels praktisch automatisch mit dem Watt-Wert des Leuchtmittels. Doch Watt gibt den Stromverbrauch und nicht die Leuchtkraft einer Lampe an. Dennoch gibt es einen sichtbaren Unterschied zwischen einer Glühbirne mit 40 Watt und einer mit 60 Watt. Daher der Trugschluss, der allerdings physikalisch einfach zu erklären ist. Bei LED-Leuchtmitteln sieht dies anders aus, da hier die Watt-Zahl keinen Einfluss auf die Stärke der Beleuchtung mehr nimmt. Der Begriff der Helligkeit umfasst bei LED-Leuchtmitteln folgende Elemente:

Schauen wir uns diese Punkte in den folgenden Abschnitten einmal genauer an. Grundsätzlich gibt es zwar einige Faustformeln zur Umrechnung von Watt in Lumen, doch diese sind in der Regel nicht sonderlich genau. Wenn Sie also moderne und leistungsstarke LED-Leuchtmittel von Philips oder von Osram wünschen, sollten diese auch zu Ihrem individuellen Beleuchtungsbedarf passen.

Wie misst man die Helligkeit?

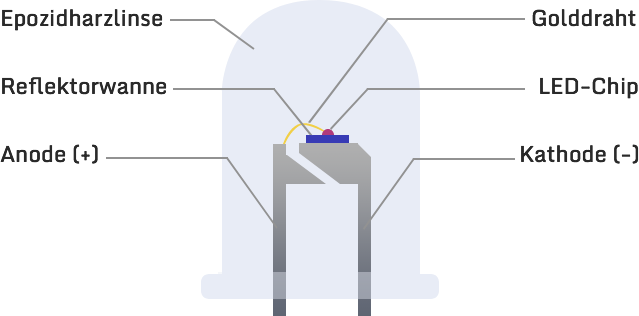

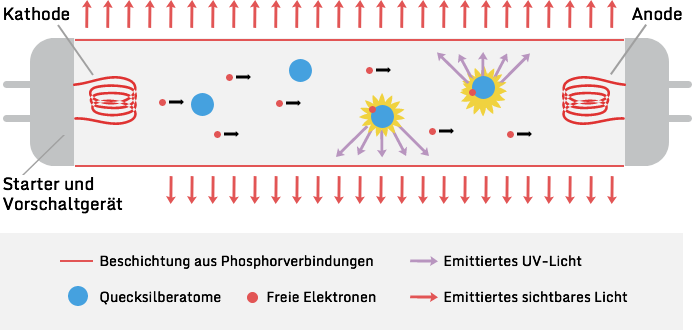

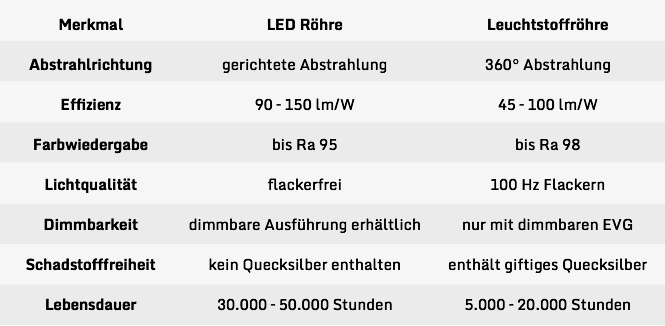

Eine Aussage über die Helligkeit eines Leuchtmittels wird über den Lichtstrom getroffen, der in Lumen (lm) angegeben wird. Dabei spielen allerdings noch weitere Faktoren eine Rolle. Zum einen die Qualität und die Anzahl der verwendeten Dioden, aber auch der sogenannte Abstrahlwinkel. Die Lichtausbeute gibt das Verhältnis zwischen Leistungsaufnahme in Watt (W) und Lichtstrom in Lumen (lm) wieder.

Was ist Lichtausbeute?

Die sogenannte Lichtausbeute ist das Maß für die Effizienz der Lichtquellen. Diese Lichtausbeute wird als Wert von lm / W ausgegeben. Das bedeutet also auch, dass der Lichtstrom eines Leuchtmittels in das Verhältnis zur Leistung gesetzt wird. Die für die Berechnung notwendige Formel lautet:

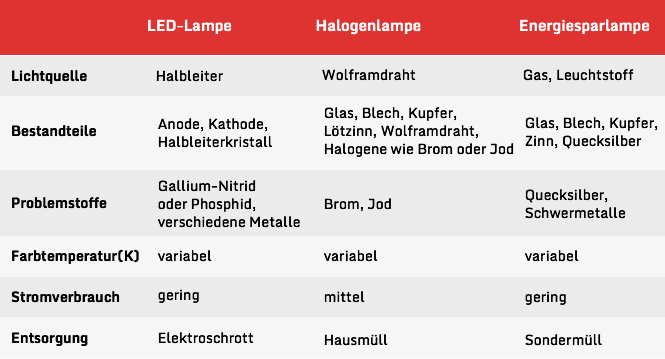

Mit dieser Formel können Sie bequem und relativ einfach die Lichtausbeute berechnen. Um einmal einen Vergleich anstellen zu können, haben wir für Sie die verschiedenen Durchschnittswerte einzelner Leuchtmittel herausgesucht. So können Sie sich schnell einen ersten Überblick über die deutlichen Unterschiede verschaffen.

Betrachten wir einmal die Lichtausbeute verschiedener Leuchtmittel.

-

Eine Glühlampe bietet im Schnitt eine Lichtausbeute von rund 12 lm/W.

-

Eine Halogenlampe erreicht im Schnitt eine Lichtausbeute von rund 20 lm/W.

-

Eine Energiesparlampe hingegen bietet eine Lichtausbeute von 60 lm/W.

-

Eine Leuchtstoffröhre erreicht einen Wert von circa 90 lm/W.

-

Eine LED-Lampe erreicht eine Lichtausbeute zwischen 100 und 120 lm/W.

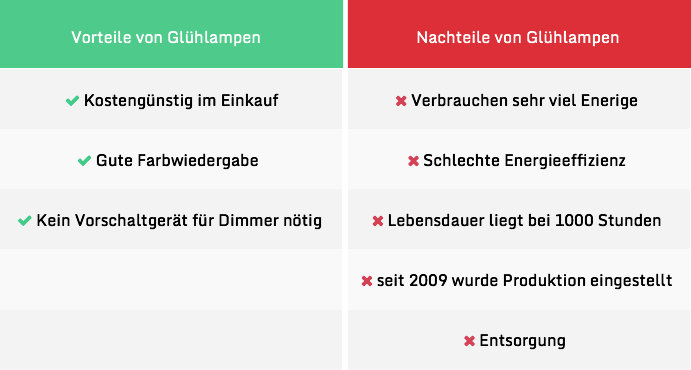

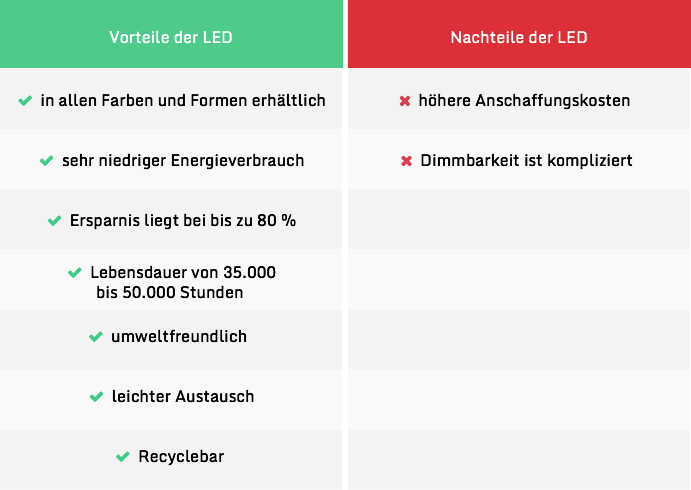

Es gibt also erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Leuchtmitteln, was sich unter anderem auch im Energieverbrauch niederschlägt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich immer mehr Menschen für die in der Lichtausbeute sehr starken LED-Leuchtmittel entscheiden, da diese bei geringstem Stromverbrauch eine sehr gute Lichtausbeute liefern. Die höheren Investitionskosten amortisieren sich sowohl durch den geringen Stromverbrauch als auch durch die lange Lebensdauer der LEDs, da diese auch in diesem Bereich praktisch allen anderen Leuchtmitteln deutlich überlegen sind.

Exkurs: Was ist Lichtstrom?

Der Lichtstrom wird in der Größendefinition Lumen (lm) angegeben. Es handelt sich dabei um den Strahlungsfluss, der von der Lichtquelle ausgestrahlt wird. Das bedeutet also, dass mit diesem Wert die Helligkeit der Lampe definiert wird. Dabei wird allerdings die gesamte Lichtleistung des Leuchtmittels berücksichtigt, unabhängig von der Richtung der Ausstrahlung. Allerdings ist es nicht möglich, den Wert direkt auszumessen, dieser kann nur berechnet werden. Die dafür notwendigen Messwerte sind die Lichtstärke und die sogenannte Ausbreitungsgeometrie. Daher handelt es sich bei diesem Wert immer um reine Rechenwerte, die nicht physikalisch nachgeprüft werden können. Nachprüfbar sind nur die beiden Werte, auf deren Basis der Lumen-Wert berechnet wird.

Ein weiterer Wert, der in diesen Fällen sehr häufig genannt wird, ist die Bezeichnung Lux. Vor allem bei LED-Leuchtmitteln ist diese Angabe sehr häufig vertreten. Allerdings spielt hierbei die beleuchtete Fläche eine wichtige Rolle. Der Standard in der Industrie sind hierbei ein Abstand von 0,5 Metern zwischen Leuchtmittel und zu beleuchtender Fläche. Ein Wert, der in der Realität nur unter sehr seltenen Bedingungen zum Einsatz kommt. Daher ist der Lux-Wert für die meisten Nutzer kaum von Bedeutung. Wer die Helligkeit einer Lampe bewerten möchte, sollte immer auf den Lumen-Wert achten. Nur so können effektive Vergleiche der Werte und somit eine Unterscheidung der Leuchtmittel durchgeführt werden.

Exkurs : Was ist Lichtstärke?

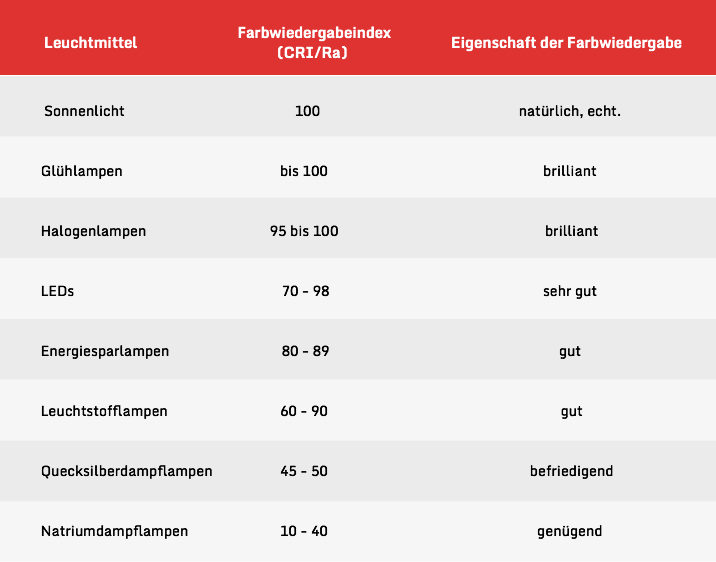

Die Lichtstärke ist zwar eine Bezeichnung für die Helligkeit, bezieht sich aber eigentlich auf den sogenannten Raumwinkel. Der Wert der Lichtstärke wird in Candela gemessen und drückt aus, wie viel Licht auf einen bestimmten Raumwinkel fällt. Der Begriff des Raumwinkels bezeichnet dabei den gesamten Raumanteil innerhalb des angegebenen Winkels. Die Einheit für Raumwinkel ist Steradiant. Allerdings wird dieser Wert den meisten Käufern erst einmal vollkommen unbekannt sein. Dabei spielt dieser Wert vor allem bei LED-Lampen eine besonders wichtige Rolle, da diese nicht in alle Richtungen die gleiche Lichtstärke abgeben und somit in der Beleuchtungsstärke unterschiedlich sind. Daher ist der Abstrahlwinkel bei LED-Leuchtmitteln wichtig. Ebenfalls relevant : Die Lichtstärke allein sagt nichts über die wahrgenommene Helligkeit im Raum aus, da diese von vielen weiteren Faktoren beeinflusst wird. Unter anderem spielt die spektrale Zusammensetzung des Lichts eine wichtige Rolle, da diese unter anderem dazu beiträgt, Farben zu erkennen und diese klar wahrzunehmen. Das bedeutet allerdings auch, dass eine andere spektrale Zusammensetzung die Wirkung einzelner Farben spürbar beeinflussen kann.

Auch hierbei gibt es eine einfache Formel. Diese lautet:

Die Umrechnung von Lux in Lumen

Bei der Planung von Lichtanlagen spielt vor allem der sogenannte Lux-Wert eine wichtige Rolle. Die Beleuchtungsstärke in Lux gibt an, in welcher Intensität und Entfernung das Licht empfangen wird. Es handelt sich dabei also um eine Empfangsgröße. Lumen hingegen ist eine sogenannte Sendegröße. Es gilt also für eine exakte Planung, vor allem von LED-Beleuchtungen, Lux in Lumen umzurechnen. Hierzu sind einige Werte notwendig. Sie benötigen zum einen den gewünschten Lux-Wert, den Abstrahlwinkel und die Entfernung zwischen Lichtquelle und der zu beleuchtenden Fläche. Anhand dieser Faktoren können Sie nun Lumen in Lux umrechnen. Allerdings ist diese Berechnung nur für eine einzelne Lichtquelle optimal geeignet. Wenn Sie komplexe Lichtanlagen planen, werden meist verschiedene Lichtquellen überschneidend eingesetzt. Hier wird es schwierig, dieses komplexe Zusammenspiel einfach zu berechnen. Dank der vielen Vorteile der LED-Lampen lohnt es sich dennoch, eine vollständige Raumausleuchtung professionell zu planen.

Fazit

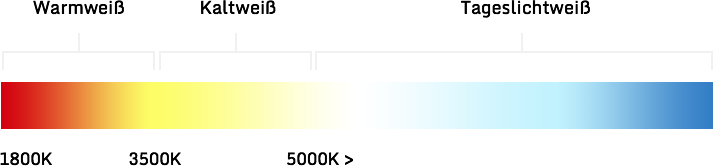

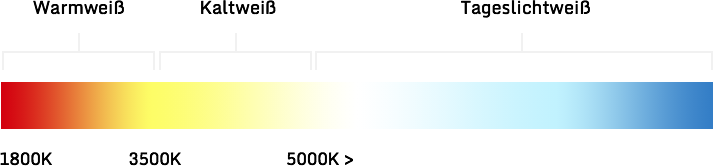

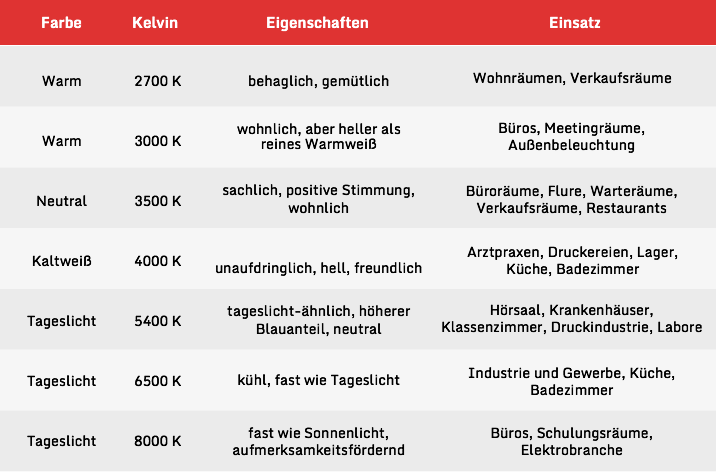

Die Beleuchtungsstärke bei LED-Lampen hängt von vielen Faktoren ab. Natürlich müssen Sie weder ein Studium absolvieren, noch mit komplizierten Formeln rechnen, wenn Sie sich für eine neue und passende LED-Lampe entscheiden möchten. Allerdings ist es wichtig, die Zusammenhänge zu kennen, da es nicht einfach ist, eine komplexe Lichtanlage, beispielsweise die Beleuchtung in Haus und Wohnung, effektiv zu planen. Die Beleuchtungsstärke der einzelnen Lichtquellen sollte optimal zueinander passen und für die gewünschte Lichtintensität im Raum sorgen. Denken Sie zudem daran, dass bei der Planung auch die Farbtemperatur der Leuchtmittel eine wichtige Rolle spielt und die Wahrnehmung des Lichts deutlich beeinflusst.

Wenn Sie nun die bisher genutzten Leuchtmittel durch moderne und sparsame LED-Leuchtmittel austauschen möchten, sollten Sie die oben genannten Formeln und Zusammenhänge kennen, um schnell die passenden Varianten zu finden. Denken Sie vor allem an den Abstrahlwinkel, da dieser einen deutlich größeren Einfluss auf das Ergebnis nimmt als die reine Leistung des Leuchtmittels. Wenn Sie vor dem Kauf auf diese verschiedenen Punkte achten und diese bei der Planung berücksichtigen, können Sie ganz einfach die optimale LED für die gewünschte Helligkeit finden.